「ほんの少ししか見えないからこんな感じでいいでしょう」

「くしゃくしゃになってすごく時間がかかる」

・・・なんて方、いらっしゃいませんか?

帯揚げは目立つアイテムではありませんが、きれいに結べるとコーディネート全体が整って見えて、色・柄の選び方によってきものの印象も大きく変えられます。

『帯揚げ』のきほんを知って、もっときものの楽しみ方を広げましょう。

代表的な帯揚げの結び方

本結び

一番最初に習う王道の基本の結び。

帯揚げの幅(帯から見える部分)は個人の好みで。

多めに見せると若々しくフレッシュ感がアップ、スタイリッシュにさりげなく控えめに見せるのもお洒落。

コーディネートのバランスや着る方の雰囲気で、バランスを調整しましょう。

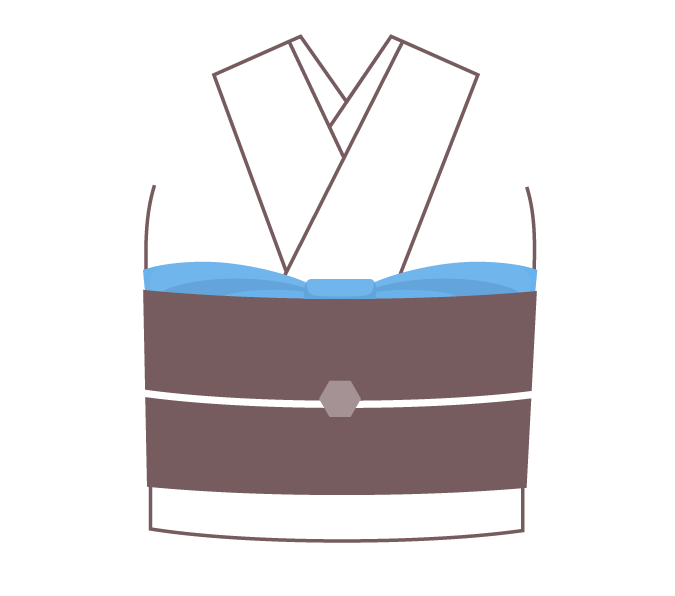

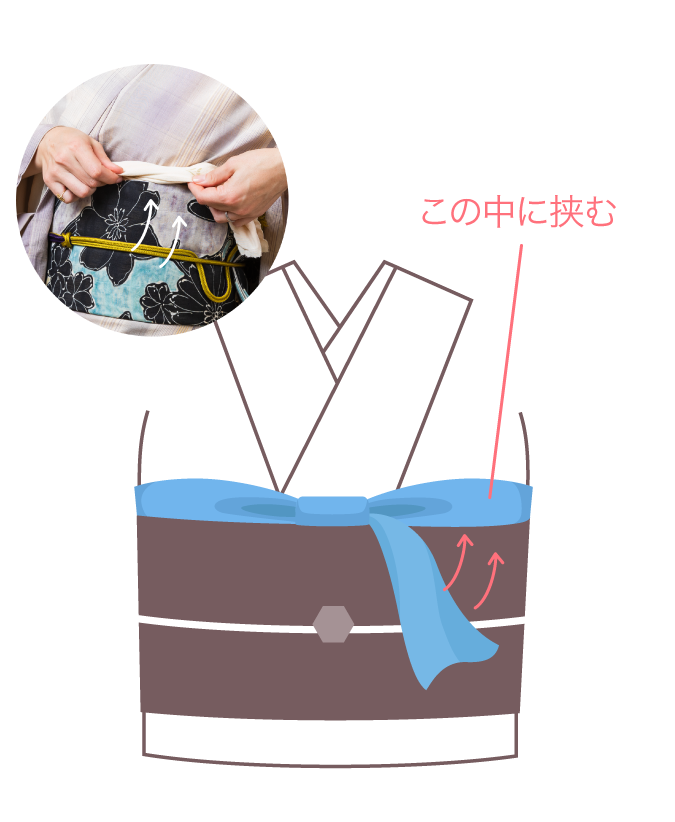

いりく/かもめ結び

角出しで今日はカッコよく着たいという時などに。

畳んで、左右を重ね合わせて帯(帯枕の紐)に挟みこむ結び方。

結び目を作るのが苦手な人やちょっと急いでいる時でも、帯枕の紐に挟むだけで簡単にセット。

左右で色の切り替えができるデザインのものだと帯揚げの色遊びを楽しめる。

装いのアクセントにもなるでしょう。

知っておくといいこと、ちょっとしたコツ

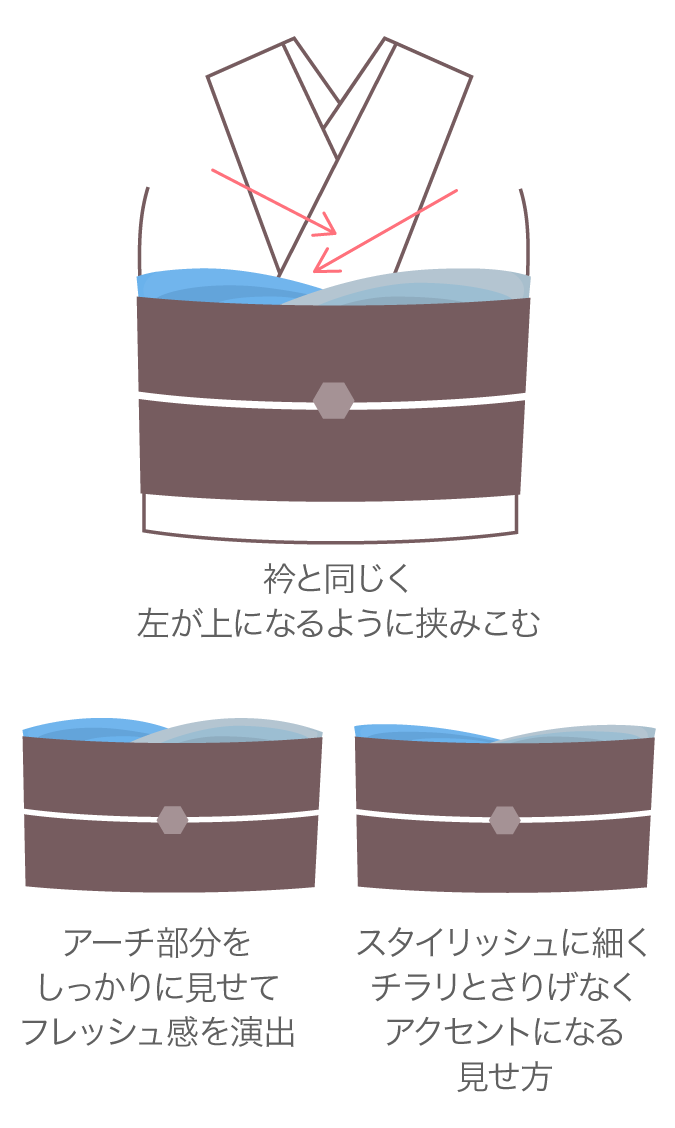

帯揚げの一部分に絵柄があるデザインものは、絵柄が『左』にくるように結びましょう。

帯揚げにボリューム感を出したい方、結び目の端がシワになってクシャクシャになるのが苦手な方は・・・

帯から見える部分の内側に結び目の端を納めて脇へ流しこむ。

あんことして活用することができ、立体感のある仕上がりになります。

※イラストの帯揚げの幅(帯から見える部分)は、個人の好みで調整してください。

わかりやすく説明するため、わざと広めに誇張し表現しています。

帯揚げのシーン別の選び方

帯揚げは色が薄いほどフォーマルな場面に向き、色が濃いほどカジュアルな場面に向きます

フォーマル

格を問われるフォーマルシーンの結婚式や式典では、綸子や総絞りの帯揚げを。

留袖であれば色は白色や金色・銀色に。

カジュアル

縮緬(ちりめん)や部分絞りの帯揚げがおすすめ。

色や柄は自由に好きなものを選んでOK。

きものと帯の間に似合う色を差し色として入れるとお洒落。

迷った際はきものと同色系の色を選べば無難です。

\きもの同様に帯揚げにも夏用があります/

薄物の季節は通気性の良い絽や紗の帯揚げに変えましょう。

絽はフォーマルからカジュアルまで幅広く活用でき、紗はカジュアルな場面にぴったり。

色は涼しげな寒色系か、きものと同色系の色を合わせると◎。

帯揚げの色合わせと選び方のコツ

1.きものや帯の中から同じ色を選ぶ

代表的な色合わせでビギナーさんでもコーディネートが簡単。

きもの・帯から一色だけ拾って合わせたり、草履などの小物の色と合わせたりするとコーディネートがまとまります。

きものと帯をなじませるような中間色にするとなお良し。

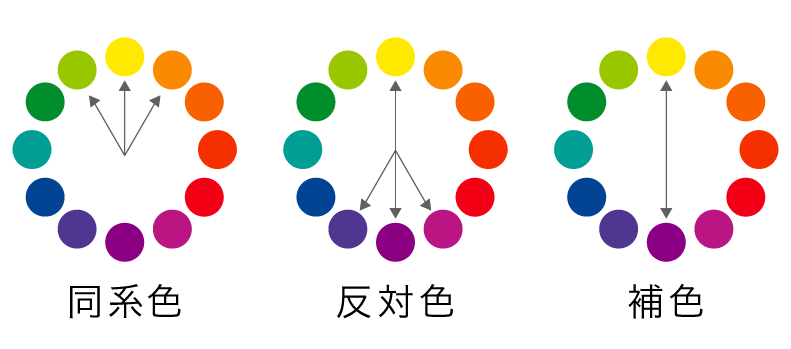

2.帯揚げときものの色を同系色に揃える

シンプルかつまとまりのある着こなしで品の良い印象を与えてくれます。

きものが濃い色の場合は、帯揚げは少し薄めの同系色で合わせると◎。

3.あえて、きものや帯と違う色を選ぶ

きもの全体の雰囲気が同系色でまとめられている場合、補色をアクセントカラーとして使用することで全体が締まった印象に。

反対色を入れると、若々しく・引き締まった印象に。

ある色に対して、隣にある色が「同系色」、反対側にある色を「反対色」。

正反対にある1色は「補色」といって、互いの色を強調する効果がある組み合わせ。

『帯揚げ』はきものや帯の魅力を引き立てるコーディネートの名脇役。

色の合わせ方はもちろん、素材によって柔らかい雰囲気だったり、涼しげにみせたりすることもできる大事なアイテム。

お気に入りのきものの表情を変えたり、季節やシーンに合わせた帯揚げを上手に選んで、自分だけのコーディネートを楽しんでください。